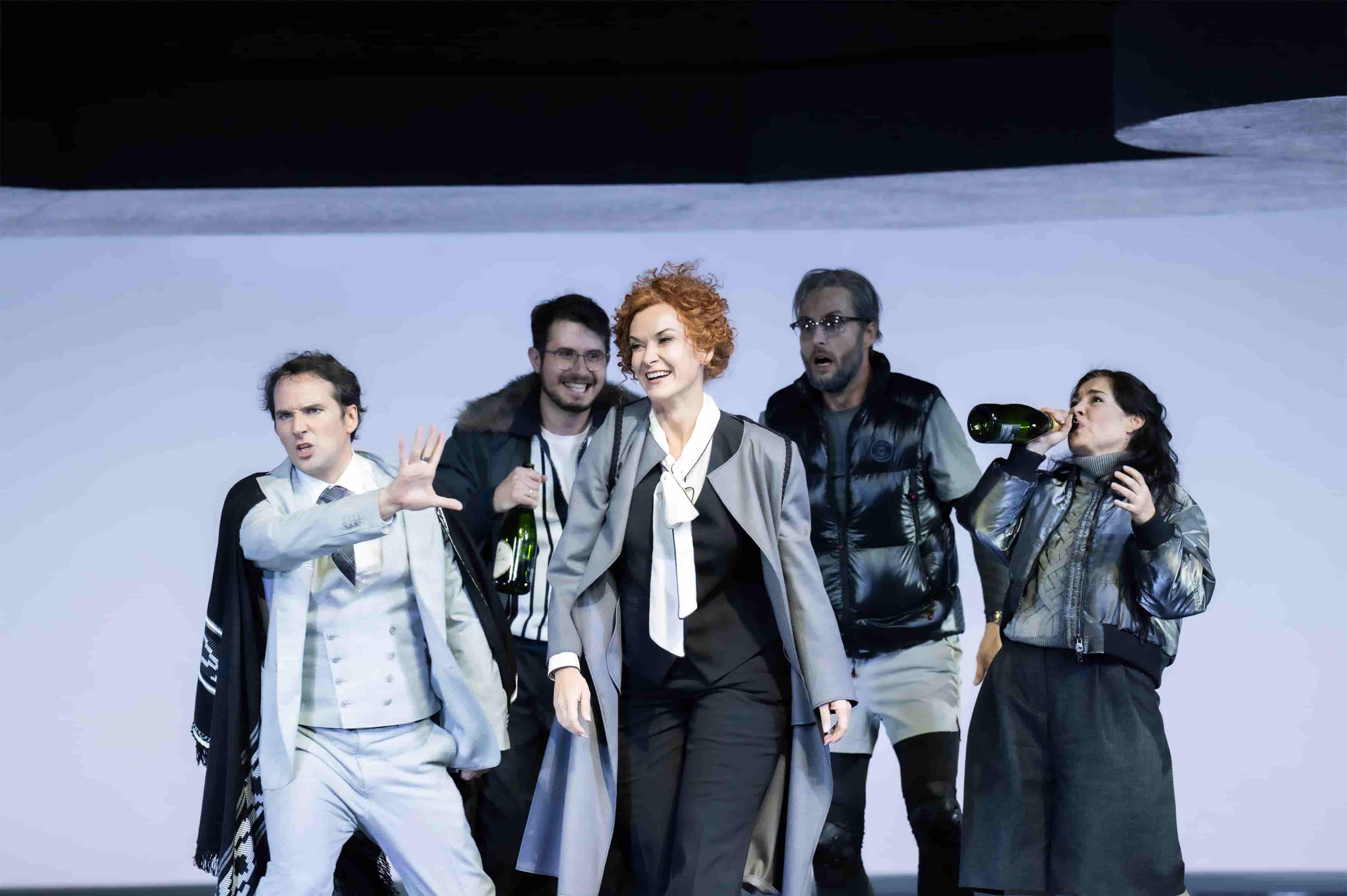

В Цюрихской опере состоялась премьера оперы Корнгольда «Мёртвый город». Романтическая драма 1920 года в интерпретации режиссёра Дмитрия Чернякова подверглась глубокому и болезненному переосмыслению.

🎟 Следующие спектакли: 2, 6, 9, 17, 21, 29 мая и 1 июня. Билеты по ссылке.

OPERNHAUS ZÜRICH / DIE TOTE STADT | © Monika Rittershaus

Черняков, давно утвердившийся как мастер психологической режиссуры, отказывается от символизма, заложенного в либретто, ради жёсткого реализма. Его Пауль — не мечтательный вдовец, замкнувшийся в скорби, а авторитарный и агрессивный патриарх с комплексом вины. В оригинале убийство в финале — сон, вскрывающий травму и дающий шанс на исцеление. В трактовке Чернякова — это реальность: Пауль доводит Мари до самоубийства, а затем хладнокровно убивает Мариэтту. Фемицид здесь не аллегория, а заключительный аккорд спектакля.

Такая интерпретация — не единичный случай. Но Черняков идёт дальше: он размывает границу между внутренним и внешним, между травмой и преступлением. В его версии Пауль стремится «воскресить» умершую жену, наделяя её чертами других женщин — минимум трёх, — но «похожими» они становятся только после смерти. Главный герой превращается в серийного убийцу. Эту мысль дополняет пролог с фрагментами из Достоевского — он усиливает подозрение, что и смерть жены Мари не была случайной.

OPERNHAUS ZÜRICH / DIE TOTE STADT | © Monika Rittershaus

Режиссёр осознанно разрушает романтический каркас оригинала, в котором даже кошмар оставлял надежду. В спектакле Чернякова Пауль не пробуждается — он остаётся запертым в собственном бреду, а многие сюжетные линии словно намеренно не получают завершения. Это вызов зрителю: не утешать себя иллюзиями.

Сценография, также созданная Черняковым, впечатляет масштабом и холодной поэзией. Многоквартирный дом, парящий над сценой, становится лабиринтом, где за глухим фасадом разворачивается семейная драма. Свет Глеба Фильштинского подчёркивает эту изоляцию. Однако сценическое решение вызывает и акустические проблемы: приподнятая структура и значительное расстояние между певцами и оркестровой ямой мешают точному слиянию вокала с оркестром, особенно в первом акте.

Вокальные задачи, поставленные Корнгольдом, сложны для исполнителей. Тенор Эрик Катлер (Пауль) и сопрано Вида Микневичуте (Мариэтта/Мари) воплощают не просто героев — они проходят через физически изнуряющее противостояние. Катлер, дебютирующий в этой партии, демонстрирует тонкую, многослойную работу, несмотря на жёстко очерченную режиссёрскую концепцию. Его Пауль — не просто монстр, а человек, чьи душевные провалы становятся очевидны в каждой фразе. Микневичуте, исполняющая несколько женских образов, с трудом сохраняет целостность персонажа, но впечатляет технической свободой и сценическим магнетизмом. Её сопрано, на первый взгляд сдержанное, к финалу раскрывается в мощное и холодное звучание, особенно в кульминациях третьего акта.

OPERNHAUS ZÜRICH / DIE TOTE STADT | © Monika Rittershaus

Дирижёр Лоренцо Виотти уверенно ведёт оркестр Цюрихской оперы сквозь сложнейшую партитуру. Хотя в начале представление звучит суховато, ближе ко второму акту дирижёр достигает глубины звучания, позволяя оркестру «запеть». В финале Виотти достигает баланса между эмоциональной насыщенностью и структурной чёткостью, напоминая, насколько кинематографична музыка Корнгольда. В этих звуках уже слышатся будущие голливудские партитуры.

Несмотря на внутреннее напряжение между музыкальной и режиссёрской логикой, спектакль не распадается — благодаря Виотти и мощной игре солистов. Черняков уничтожает сновидение, но Корнгольд его возвращает — через музыку, которая сопротивляется реальности. Пауль остаётся в одиночестве, навсегда, как у Жоржа Роденбаха, чья символистская повесть «Мёртвый Брюгге» и стала основой либретто.

Дмитрий Цветков, «Музыка в эмиграции»